Un rápido vistazo a la wikipedia nos basta para

enterarnos de que John Fante nació y murió en los Estados Unidos. Nada más

lejos de la realidad. También se nos dice que murió sin conocer la fama que

años más tarde le sobrevino, lo cual es verdad; y que fue Charles Bukowski, el

padre del «realismo sucio», quien lo encumbró a ese reconocimiento póstumo

(también exacto). Sin embargo, dos verdades no pueden ocultar una mentira.

Es conocido por poquísima gente que John Fante era

hijo de unos gitanos canasteros que se buscaban la vida en la provincia de

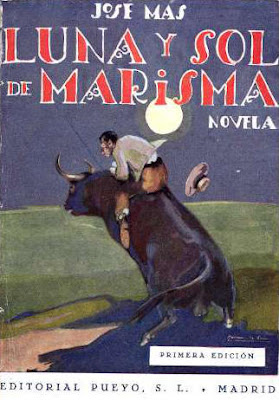

Sevilla; en La Puebla, por más señas. El escritor español José Mas, allá por el

año 1930, noveló un suceso que tuvo lugar algún tiempo atrás (en 1909, año en

que nace Fante), una noche estrellada y fría del mes de diciembre, cuando el

bebé John Fante rondaba los dos (¿o eran tres?) meses de vida.

Así lo relata José Mas en Luna y sol de marisma:

UNA NOCHE DE DICIEMBRE EN

LA MARISMA...

¿Qué podría ser aquello?

¿Una estepa, un desierto, una landa, un yermo, una llanura, un páramo, una

planicie o un arenal? La tierra rasa, convertida en una inmensa circunferencia,

se confundía con la bóveda de un cielo violeta y purísimo. No había luna, pero las

estrellas fulgían tan nítidamente sobre la curva escarolada del espacio, que

una claridad suave hacía menos tenebroso el camino de aquellas dos sombras

humanas, perdidas en la noche.

–¡No vamos bien, Guadalupe,

no vamos bien! ¡Este mardito campo de las marismas, se me resiste siempre! ¡Y

pensar que podíamos haber yegao a La Puebla a boca de ponerse el so!

–¡Qué hemos de jacerle,

Grabié! ¡Resirnación! Más pasó Nuestro Señó Jesucristo cuando lo vendió Júas.

Clava las estacas y arma el chozo, que la vereíta a ca paso se vuerve más

blanda y más enguachasná.

–¿Y er churumbé, no pasará

frío?

–No tengas cudiao, que va

contra mi pecho, y ya sabes que mientras me quee vía tengo yo caló pa el hijo

de mis entrañas.

–Sigamos un poco, a ve si rastreamos siquiera la lu de un

caserío.

En silencio ya, continuaron

la marcha estas dos sombras. A veces, los pies chapoteaban en los charcos.

Hojas aceradas parecían de lejos los regajos y los lapachares del terreno

pantanoso. Monorrítmicamente se oía el croar de los batracios. Y en el inmenso

tablero redondo de la nava misteriosa no se distinguía ni un álamo, ni una

chumbera, ni un acebuche, ni una pita, ni un eucalipto, ni una encina, ni un

aliso. Mujer y hombre, desorientados por completo, íbanse internando en la marisma.

Lo demostraba que a cada paso de avance veían en mayor profusión lucios y

albinas.

–Sigue por esa veta y no la

dejes, que es el único terreno alto.

–Yo no pueo más, Grabié; los pies se me quean clavaos en la

pergeña como si hubiera resina.

–¡Mardito barro marismeño!

Pero ¿es que vamos a tené que acampá aquí como los patos, Guadalupe?

Mientras la hembra apretaba

convulsa contra su pecho a un niño de pañales que llevaba en los brazos, el

hombre, encorvado por el peso de un lío de ropas y de unos palos, es decir, con

los bártulos del hogar a cuestas, seguía la marcha; pero a cada instante con

más lentitud.

–Vamos a esperá a que yegue

er día, Grabié; mira que estamos perdíos en este laberinto.

–¡Ties razón, Guadalupe,

ties razón! Hay que pararse, pero deja que sigamos entoavía una mijiya.

Tengamos pacencia, y aguardemos un peaso de terreniyo más alto, un toruño pa

podé pasa la noche en seco. Mira que aquí corremos el peligro de convertirnos

en arbures.

Sonrió la mujer; a pesar de

las penalidades sufridas, divertíase con las frases de su hombre. Al gitano no

se le iba nunca el buen humor. Era la única riqueza de que disponían en aquella

vida andariega y llevada con resignación apostólica desde hacía muchos años. La

mujer dedicábase a confeccionar canastas con los mimbres que podían atrapar en

las márgenes del Guadalquivir. Y así iban siempre de pueblo en pueblo, de

aldeílla en aldeílla y de cortijo en cortijo. Ella era joven, de canela la

carne y de ojos negros. El no había pasado de los treinta años, y era ojizarco

y con la piel bronceada de tan oscura y brillante. El niño, que no había sido

aún inscrito en ningún Registro Civil ni bautizado en ninguna parroquia,

cumplía aquella noche de diciembre dos meses. Y, como a Cristo, su madre le

trajo al mundo en un establo, y fue su primer lecho un pesebre. Y para que el

parecido bíblico se completara, en la cuadra de aquel rancho marismeño había

además una mula y un buey. Pero la mula, coja y sarnosa, y el buey, viejo y

ciego. ¡Una desdicha! Ahora dirigíanse a La Puebla para pasar una semana de

descanso y comerse alegremente los cuartos que habían ahorrado durante su

última correría por los caseríos ribereños. Engañados por la artesa celada que

les había tendido la noche, en vez de tomar el camino del burgo, íbanse

internando en las tierras más bajas. La luna, aterida, fría, un poco verdosa,

como la penca oval de una chumbera, asomó, al fin, sobre la pelusa morada del

espacio, e iluminó el paisaje. Todo se llenó entonces de matices espectrales.

Sudarios eran las albinas y los lucios. Pupilas vacías, como cuencas trágicas,

los regajos y lapachares. Fantásticas guadañas los esteros, los canales y los

vados. Cadáveres negros e hinchadísimos los toruños. Un panorama desolado,

tétrico, fúnebre, que traía a la imaginación, atormentada por tenebrosos

pensamientos, la angustiosa perspectiva de las regiones árticas. Hacía, además,

frío, mucho frío, en esta madrugada del mes de diciembre. Habíase desvanecido

la Andalucía tibia, dulce y deliciosa como un fruto en sazón. La visión era

agria, dura, gris, norteña en suma. Lo meridional desaparecía entre los velos

blancos de la noche y el acero empañado y mortecino del agua cenagosa. Lejano y

muy débil, como enfermo, y arropado en el viento salobre que se extendía

silencioso por la llanura inexorable, se oía de vez en cuando el bramido de un

toro.

–Tuviera gracia que sin

darnos cuenta nos hubiésemos metío en un cerrao.

–No me seas agorera,

Guadalupe. Ondivé sabe que hoy no es marte ni trece. Adema ese mugío viene de

muy lejos. Es er mardito viento, que sumba y nos trae er berrío en las oleás.

–Así sea, para bien de

toos.

–Fíjate, Guadalupe. Por

aquí no se ven ni carcagüesos.

La mujer, ya menos

intranquila, continuó de nuevo su marcha detrás del hombre, que se tambaleaba

como un borracho, por el peso de su carga y por el barro, blando y pegajoso,

que se adhería a sus pies.

Aún intentó el gitano, con

sus ojos despiertos, de nómada, penetrar en el misterio de las sombras. Inútil

porfía. La tierra, rasa, húmeda, cortada a trechos por los cuchillos y las

hoces del agua cenagosa, seguía extendiéndose a su vista hasta un horizonte

insospechado, pues confundíase allá lejos en una línea morada.

–¡Mira, mira, ahí, en ese

repechiyo, podemo levanta er chozo! –advirtió de súbito la hembra ante el

inesperado encuentro, y gozosa añadió:

–¿Ves?, ni se junden los

pies ni se pegan las alpargatas. Hay que descansar aquí. Ni tú ni yo podemos

aguantá esta vía crucis. Estamos ya estronchaítos, Grabié, estronchaítos.

Hagamos alto ahí y que la Divina Providencia tenga piedá de nosotros.

Avizoraron bien los sacáis

de la gitana canastera. El terreno aupábase ahora hasta formar una especie de

minúsculo alcor en la planicie infinita, embarnizada por unos lados, encharcada

por otros, y a veces con manchones de una rara estructura, donde formábanse

ondas que a la luz de la luna se rizaban, como las de un lago o de una ría.

El viento, a medida que

avanzaba la noche, era más frío y más cortante. Alguna vez habrían de tener

razón, las mujeres. Y el gitano echó a tierra su carga, y se dispuso a levantar

el frágil cobijo en la colinilla leve y diminuta.

–En seco vamos a está,

Grabié; pero esto es tan chico que parece un embuste.

–No te quejes, Guadalupe.

Aquí, por lo pronto, no nos yegará la humedá adonde tú sabes, ni chapalearemos

esmorecios. Argo es argo. Y Dios aprieta, pero no ajoga.

Aparte de aquel monótono y

obsesionante croar, el silencio en la llanura desmantelada e inhóspita era

completo. Había cesado también aquel bramido lejano del toro, rey de los campos

marismeños, y no se oía ni el vuelo de un murciélago. Ahora, a pausas cortas,

venía de no se sabe dónde el lamento tétrico v fúnebre de las lechuzas, de las

zumallas y de las cornejas.

Tal vez no estuviesen muy

distanciados del caserío de algún cortijo; pero no se veía ninguna luz que

sirviese de brújula. Y en estas condiciones, continuar la marcha era una

imprudencia.

Mientras la gitana

sentábase en el suelo para dar más descansadamente el pecho a la criaturita, el

hombre clavaba con fuerza dos estacas en la blandura de la tierra, no seca del

todo, a pesar de su elevación de la rasante de la estepa marismeña, y se

disponía a cubrir estos palos con una arpillera de grandes dimensiones que

servíales de toldo cuando tenían que detenerse como ahora, sin ningún

abrigadero natural para defenderse del sol, de la lluvia y del frío.

En esta circunferencia

colosal de la vasta llanura, el tenderete levantado sobre el montículo era

corno una arruguita o como un pellizco hecho misteriosamente en la tierra por

una mano oculta. La burda tela que servía de toldo sobre los palos hincados en

el suelo, en la amplitud majestuosa del páramo, sugería la imagen de una

banderita plegada, y colocada allí como señal y demanda de auxilio de unos

fantásticos exploradores.

Dentro de aquella especie

de cubilete, tosco y frágil, tendieron una manta. La hembra, ya más tranquila,

y creyéndose segura en aquel cobijo, sacó sin cuidado del leve juboncillo uno

de sus pechos, de afresado pezón, y el nene pudo entonces mamar a sus anchas. Después

lo fue arrullando para que se durmiese. El gitano se tendió al lado de su

compañera, y, rendido de cansancio, cerró los ojos.

***

A media noche, la mujer se

despertó sobresaltada. ¿Qué ocurría? Alguien zarandeaba con fuerza el

tenderete. Un ruido algo extraño, porque parecía como si intentasen torcer las

estacas empotradas en el suelo.

–¡Grabié, Grabié,

espabílate! ¡Mira que la casa se nos viene abajo!

Todavía enredado en las

mallas del sueño, el hombre replicó burlón y sin incorporarse:

–Guadalupe, hija mía; deja

que se nos caiga el palacio. Yo creo que pocos chichones nos pueden jasé los

tabiques.

–¡Levántate, hombre,

levántate! ¡Mira que arguien hurga en los postes!

El gitano entonces irguió medio

cuerpo, y sentado ahora prestó oídos. Sí que era raro aquello. Se bamboleaba el

toldo, sin la menor ráfaga de viento, y además sentíase como si una persona se

entretuviese en frotar con fuerza un papel de lija en una de las estacas.

–¡Por tus muertos, caya,

Guadalupe, que por una rendija de la arpillera voy a ve lo que pasa!

Silencioso el hombre,

arrastrose por el suelo del mísero refugio hacia la parte donde se oía con más

intensidad aquel ruido. Tembloroso, pegó el rostro en la tierra, y levemente,

como si tirase de un papel fino o de una gasa sutil, levantó un pico de la

arpillera. ¡No pudo ahogar la exclamación de angustia y de espanto!

–¡Dios mío, Dios mío!

Y de pronto cesó aquel

chirrido de sierra, y luego, como un alud, corno un vendaval, que lanzó a los

aires todo lo que había dentro de aquella rústica tienda de campaña. Ayes de

dolor, gritos pavorosos. Luego, en la llanura se recortó como la silueta de un

monstruo que huía chapoteando en los cenagales. Y, por último, un silencio

hondo, grave, agobiador, bajo esta paz que, por irónico contraste, descendía

del cielo y extendíase nuevamente sobre el yermo, enigmático e inacabable.

*

* *

Juan, uno de los vaqueros

del cortijo salió a ver qué pasaba al oír unos bramidos que no eran normales.

Una vez asegurado el terreno libre de toros bravos, se apeó de la jaca y colocó

las tornapuntas en los dos huecos de la valla. Ya sin aquel terrible enemigo

que pudiera cortarle la salida, montó de nuevo en la torda y dirigiose al sitio

misterioso donde la tierra formaba una pequeña plataforma. Quedó horrorizado.

Entre unas estacas clavadas en el barro y unas arpilleras completamente

convertidas en jirones, vio dos cuerpos –una mujer y un hombre– acribillados a

cornadas. Tembloroso descendió del caballo, y venciendo el espanto que le

producían los ojos abiertos de las víctimas, se acercó a ellas. Inútil todo ya.

Aquellos cuerpos estaban fríos, casi agarrotados. Y las carnes morenas eran un

amasijo de tejidos celulares y de huesos quebrantados. Aún el sol no había

empezado a rodar sobre la estepa andaluza, pero el espacio se cubría poco a

poco de gasas rosadas y azulinas. E inesperadamente, en el silencio del alba

que nacía, comenzó a extenderse el lloro de un niño. En la inmensidad de la

dehesa inhóspita sonó como el lamento de un pobre ternerillo que hubiese

perdido a la madre...

FIN

Una pareja de turistas americanos (de Denver,

Colorado, para más inri) que pasaban unos días de asueto en tierras andaluzas,

y que avistaron la posibilidad de deshacer el entuerto que la mala fortuna les

había jugado con la esterilidad de la mujer, vieron en la desgracia acaecida la

oportunidad para colmarse de gloria…, y así lo hicieron. Juan, el vaquero que

rescató al bebé de aquel averno, hizo la vista gorda a cambio de unos duros que

le vinieron muy bien para sustituir la vieja montura sobre la que cabalgaba por

la dehesa. Los inesperados padres pensaron poner a la criatura un nombre

español, pero no quisieron levantar sospechas allá en Denver y convinieron en

que John (Juan en inglés) sería más que suficiente para recordar semejante

experiencia.

Resta contar que Juan, el vaquero, era el bisabuelo de

Camargo Rain.

No hay comentarios:

Publicar un comentario